| 物种 | 马兰 |

|---|---|

| 门类 | 中药材·《全国中草药汇编》 |

| 中文名 | 马兰 |

| 拉丁名 | Mǎ Lán |

| 英文名 | |

| 别名 | 鱼鳅串、泥鳅串、鸡儿肠、田边菊、路边菊、蓑衣草、脾草 |

| 界 | 植物界、动物界、其它 |

| 门 | |

| 纲 | |

| 目 | |

| 科 | |

| 属 | |

| 种 | |

| 分布区域 | 多生于低山区、平坝或丘陵的潮湿地带。分布于我国南部各省区。 |

| 命名者及年代 | |

| 保护级别 | |

| 备注 | |

| 更多 | 本品为菊科马兰属植物马兰Kalimeris indica(L.)Sch.-Bip.[Aster indicus L.,Boltonia indica Benth.,Asteromaea indica (L.)Blume]。以全草或根入药。夏 |

《全国中草药汇编》:马兰

拼音注音

Mǎ Lán

别名

鱼鳅串、泥鳅串、鸡儿肠、田边菊、路边菊、蓑衣草、脾草

来源

本品为菊科马兰属植物马兰Kalimeris indica(L.)Sch.-Bip.[Aster indicus L.,Boltonia indica Benth.,Asteromaea indica (L.)Blume]。以全草或根入药。夏、秋采收。洗净,鲜用或晒干。

生境分布

多生于低山区、平坝或丘陵的潮湿地带。分布于我国南部各省区。

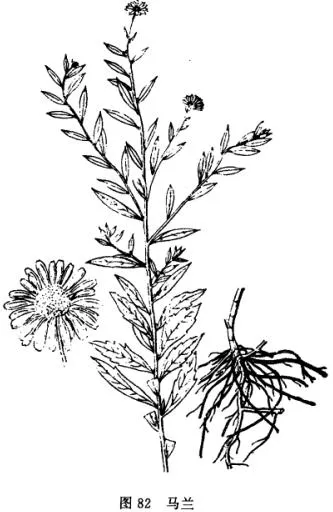

原形态

多年生草本,高30~80厘米。地下有细长根状茎,匍伏平卧,白色有节。初春仅有基生叶,茎不明显,初夏地上茎增高,基部绿带紫红色,光滑无毛。单叶互生近无柄,叶片倒卵形、椭圆形至披针形,长7~10厘米,宽15~25毫米,先端尖、渐尖或钝,基部渐窄下延,边缘羽状浅裂或有极疏粗齿,近顶端叶渐小且全缘。秋末开花,头状花序,着生于上部分枝顶端,直径约2.5厘米;总包半球形,长4~5毫米,宽约1厘米,苞片2~3列,近等大,略带紫色;边花舌状,一层,舌片长8~10毫米,宽1.5~2毫米,淡蓝紫色,中部花管状,长约3.5毫米,黄色,被密毛。瘦果扁平倒卵状,冠毛较少,长0.1~0.3毫米,弱而易脱落。

化学成分

全草含挥发油约0.123%,油中含乙酸龙脑酯、甲酸龙脑脂、酚类、二聚戊烯、辛酸、倍半萜烯、倍半萜醇等。

性味

辛、苦,寒。

功能主治

清热解毒,散瘀止血,消积。用于感冒发烧,咳嗽,急性咽炎,扁桃体炎,流行性腮腺炎,传染性肝炎,胃、十二指肠溃疡,小儿疳积,肠炎,痢疾,吐血,崩漏,月经不调;外用治疮疖肿痛,乳腺炎,外伤出血。

用法用量

0.5~1两;外用适量,鲜品捣烂敷患处。

复方

1、预防流行性感冒:马兰3钱,紫金牛4钱,大青木根、栀子根、金银藤各5钱,水煎服,每日1~2次。上药为成人1日量。大多数人服用,可按人数加量煎服。于流行期间连服3~5日。

2、流行性腮腺炎:马兰根2两(鲜品3两),水煎分3次服,每日1剂。

3、急性传染性肝炎:马兰、连钱草、白茅根、茵陈各1斤,研末,炼蜜为丸,每丸重5克。每服5丸,每日3次,儿童酌减。

4、外伤出血:鲜马兰适量,捣烂敷局部。

5、胃、十二指肠溃疡:马兰干全草1两,加水300毫升,煎至100毫升,日服1次。20天为一疗程。

备注

裂叶马兰Kalimeris mongolica(Franch.)Kitam.[Aster mongolicus Franch.]与前种之主要区别为叶羽状深裂,功效与马兰同。河北与内蒙古均有之。

摘录

《全国中草药汇编》