| 物种 | 茯苓 |

|---|---|

| 门类 | 中药材·《汤液本草》·木部 |

| 中文名 | 茯苓 |

| 拉丁名 | |

| 英文名 | |

| 别名 | |

| 界 | 植物界、动物界、其它 |

| 门 | |

| 纲 | |

| 目 | |

| 科 | |

| 属 | |

| 种 | |

| 分布区域 | |

| 命名者及年代 | 王好古·元(公元1298年) |

| 保护级别 | |

| 备注 | 茯苓·《汤液本草》·王好古 |

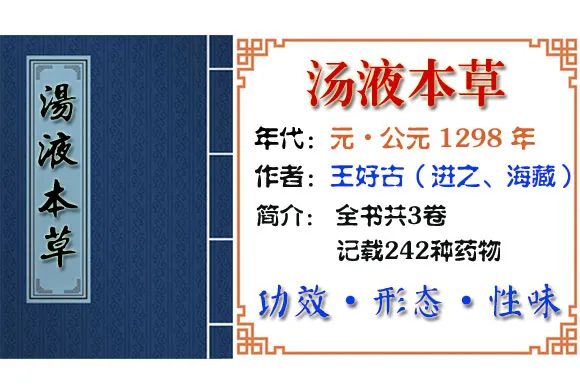

| 更多 | (公元 1298 年)元.王好古(进之、海藏)撰。三卷。依据《内经》有关药理的论述,以及张洁古《珍珠囊》和李杲《 药类法象》、《用药心法》等,对于药物的气味阴阳、升降浮沉、君臣佐使 等分析较为深入。 |

气平,味淡。味甘而淡,阳也。无毒。

白者,入手太阴经、足太阳经,少阳经;《象》云∶止渴,利小便,除湿益燥,和中益气,利腰脐间血为主。治小便不通,溺黄而赤或不利。如小便利或数服之,则大损人目。如汗多人服之,损真气,夭人寿。医云赤泻白补,上古无此说。去皮用。

《心》云∶淡能利窍,甘以助阳,除湿之圣药也。味甘平,补阳,益脾逐水。湿淫所胜,小便不利。淡味渗,泄阳也。治水缓脾,生精导气。

《珍》云∶甘,纯阳。渗泄止渴。

《本草》云∶胸胁逆气,忧恚惊邪恐悸,心下结痛,寒热烦满,咳逆,口焦舌干。利小便,止消渴,好唾,大腹淋沥,消膈中痰水,水肿,淋结。开胸腑,调脏气,伐肾邪,长阴,益气力,保神守中。

《液》云∶入足少阴,手足太阳。色白者,入辛壬癸;赤者,入丙丁。伐肾邪,小便多,能止之;小便涩,能利之。与车前子相似,虽利小便而不走气。酒浸,与光明朱砂同用,能秘真。味甘、平,如何是利小便。